Se le foto dei morti fanno la storia

03/09/2015 di Mazzetta

Infuria un surreale dibattito sulla pubblicazione delle foto dei bambini siriani morti sulle spiagge, che prima sono spuntate numerose sui social network e poi hanno tracimato sulle prime pagine di tutto il mondo, anche se rappresentate dall’unica foto del povero Aylan, il piccolo profugo di Kobane trovato morto sulla spiaggia di Bodrum.

Un dibattito per molti versi penoso, anche se è sempre meglio un dibattito di nessun dibattito, che rende bene l’idea di quanto siano confuse le idee quando si arriva a discutere di giornalismo e informazione. Quelle foto sono informazioni e sono giornalismo, che non è fatto solo di parole, ma anche d’immagini. Siamo nella cosiddetta società dell’immagine, ma per qualche motivo molti ritengono che i media non debbano diffondere certe immagini. Immagini che prima di essere crude o inguardabili sono forme potenti di comunicazione della realtà, capaci di azzerare di un colpo montagne di sofismi e di chiacchiere attorno al nulla e di riportare l’attenzione sulla vera natura delle peggiori tragedie, altrimenti ignorate, patinate, trasformate in racconti parcellizzati e vendibili all’interno del prodotto-media, senza turbare la serenità dei lettori-consumatori e degli inserzionisti pubblicitari. Racconti che dimenticano il contesto e soprattutto le responsabilità politiche, che sopprimono quello che gli studi post-coloniali definiscono «informante nativo».

Per chi non ci abbia fatto caso, basta l’esempio di Iraq e Afghanistan, paesi dai quali dopo oltre un decennio di guerre e occupazioni non ci sono arrivate interviste ai locali e ancora meno ci sono arrivati servizi che ci raccontino la loro vita quotidiana o le loro pene. E non parliamo delle immagini, delle centinaia di migliaia di morti in quei paesi, pochissimi hanno avuto l’occasione di vedere la loro morte rappresentata alle opinioni pubbliche dal mainstream globalizzato. Qualche notizia arriva e trapela solo al traino di immagini clamorose come quelle del massacro diffuse da Chelsea Manning o le foto dei marine che urinano sui cadaveri degli afghani o ancora le terribili immagini delle torture di Abu Grahib. Foto in parte ancora oggi censurate dal Pentagono e non perché facciano impressione o per rispetto alle vittime.

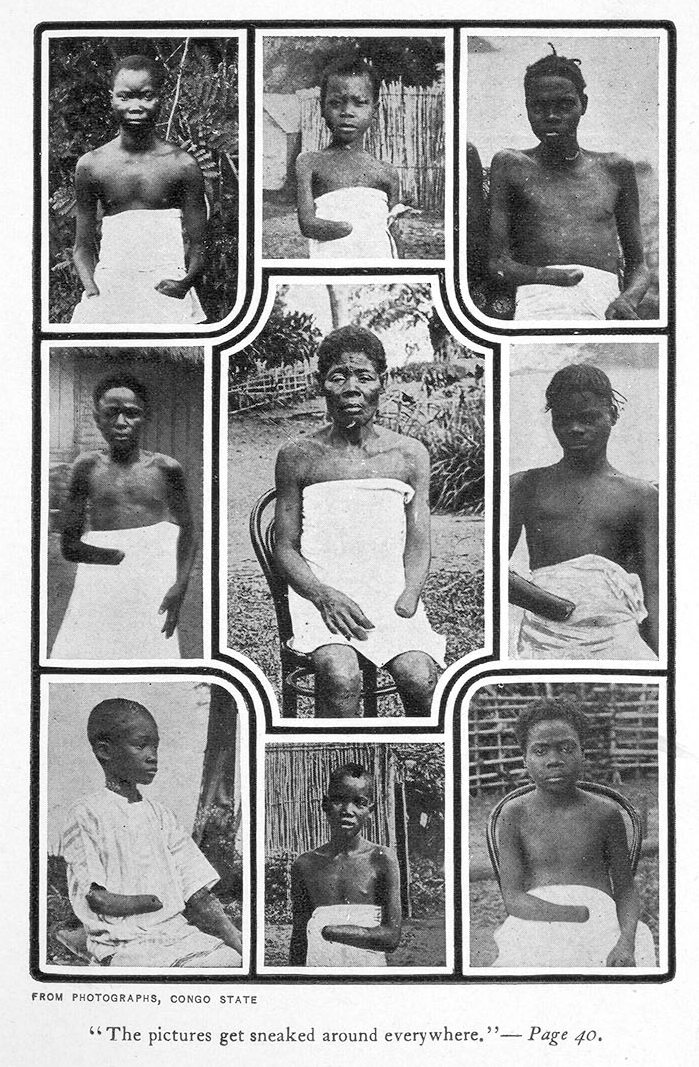

Succede da sempre, è un meccanismo noto, furono alcune foto a far precipitare la campagna di stampa con al quale Leopoldo del Belgio cercava di coprire il genocidio congolese. Foto di bambini amputati e di corpi dilaniati, signora mia, e si gridò allora al trionfo dell’immagine dicendo che Leopoldo non aveva potuto corrompere le Kodak, all’epoca sinonimo della fotografia. Era l’alba del ‘900 quando Leopoldo dovette cedere il Congo al Belgio a causa di quelle foto che avevano avuto ragione delle opinioni interessate dei suoi sostenitori, che in Congo non c’erano mai stati, ma che erano più potenti di quanti ne raccontavano gli orrori senza ottenere l’attenzione e l’appoggio delle opinioni pubbliche. Pubblicare foto o immagini del genere non è una mancanza di rispetto per le vittime e non si vede che rispetto ci sarebbe nell’ignorare la tragica realtà dei loro destini e consegnarle all’oblio della storia. Costruiamo memoriali e monumenti ai caduti delle grandi tragedie dell’umanità, dedichiamo ai nostri caduti documentari e ricostruzioni storiche, ma ci interroghiamo se sia giusto o no documentare fino in fondo quel che succede qui e ora, un singolare strabismo. Eppure nessuno pensa che la pubblicazione delle immagini dai lager nazisti siano state un errore e ancora meno che pubblicarle prima, se fosse stato possibile, sarebbe stato un errore. Hitler nascondeva quelle morti ai tedeschi e al mondo, e in genere nessuno dei responsabili dei grandi massacri o delle grandi morie ha interesse a mostrarne gli effetti. Non ce l’aveva in passato e non ce l’ha adesso. Per anni gli stessi giornali che ora s’interrogano sul bimbo morto hanno pubblicato le immagini delle decapitazioni dei qaedisti e ora dell’ISIS e quando hanno detto basta lo hanno fatto «per non favorire» la propaganda nemica quando ormai si era esaurita. La realtà è che quelle decapitazioni mostravano la brutalità di altri e allora potevano essere pubblicate, se ne sono accorti prima i qaedisti e poi quelli dell’ISIS, che hanno smesso di produrne giudicandole controproducenti. Lo sapevano da prima George W. Bush e i suoi, che proibirono di mostrare persino le immagini della bare dei caduti in Iraq.

LEGGI ANCHE: La storia di Aylan, 3 anni: il bimbo trovato morto sulla spiaggia in Turchia

Pubblicare le foto dei morti in guerra, nelle carestie, nei campi per profughi non è pornografia, è giornalismo. Temere l’assuefazione alla violenza e ai massacri a causa della loro pubblicazione è ugualmente assurdo, chi lo ha fatto ha ricordato il caso del Messico, dove ci sono pubblicazioni stracolme d’immagini di carneficine, dimenticando però che non è a causa di una perversa moda giornalistica che accade, ma perché nel paese si consumano davvero migliaia di stragi molto splatter ogni anno. Nascondere le foto dei bimbi e degli adulti morti mentre fuggono dalle guerre non è preoccuparsi dei lettori o dell’etica, è prima di tutto nascondere la realtà e scegliere di fare del proprio lavoro un prodotto che deve rispettare precisi paletti per essere gradito al target di riferimento, agli azionisti e agli inserzionisti.

Mostrare le persone morte porta a interrogarsi sulle ragioni e le circostanze delle loro morti, umanizza numeri altrimenti algidi e inespressivi trasformando confuse statistiche in immagini che si stampano nelle menti. Molti hanno letto i numeri o i racconti della tragedia siriana, ma pochi ne sono rimasti emotivamente impressionati. Le immagini delle persone morte invece portano la realtà all’attenzione con straordinaria efficacia, strappando le loro storie dall’oblio e della neutralità delle statistiche. Se si pubblicassero le foto delle tragedie che si consumano in Africa, probabilmente succederebbe lo stesso, ma lo sfruttamento del continente si è sempre fondato sull’ablazione della realtà locale e sulla sua sostituzione con racconti di comodo, sempre mediati dal «giornalismo» bianco a favore del pubblico dei media mainstream. Ricostruzioni parziali e caricaturali che nascondono tragedie immani e relative responsabilità, solo periodicamente infrante dal successo di qualche immagine destinata a diventare iconica per quanto rara nel suo genere. Forse sarebbe il caso di pubblicare più immagini di persone morte, quando intere tragedie sono sottratte all’attenzione delle opinioni pubbliche. Ci sarà tempo per riparlarne, magari se e quando una tragica foto dallo Yemen farà scoprire che anche là c’è una terribile guerra in corso, forse ancora più insensata di quella che sta distruggendo la Siria, ma del tutto ignorata dai media e della politica.