Crimea: che cos’è la penisola della guerra tra Russia e Ucraina

02/03/2014 di Redazione

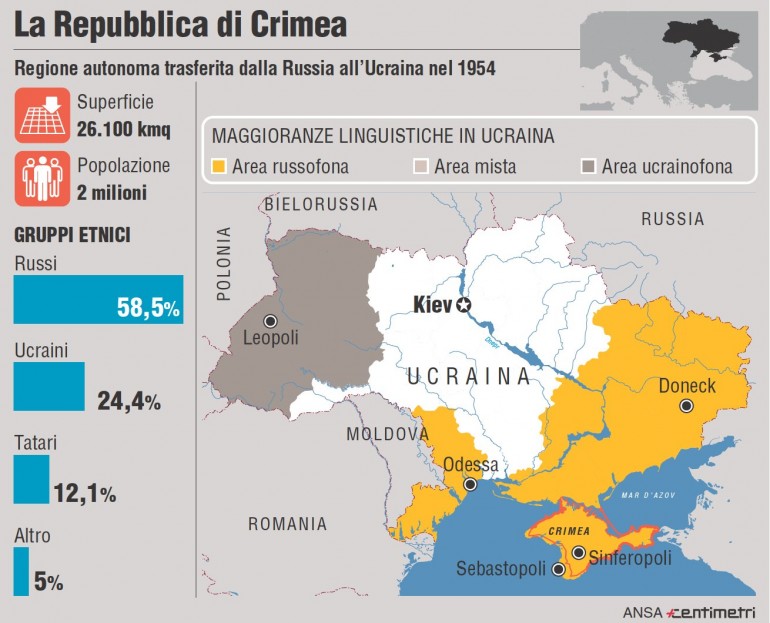

Che cos’è la penisola di Crimea e perché in questi secoli è diventata così importante per la storia d’Europa? Oggi che Vladimir Putin minaccia l’intervento nella piccola regione autonoma trasferita dall’Urss all’Ucraina nel 1954, la Crimea torna alla ribalta internazionale. Una scheda della Repubblica di Crimea da Centimetri:

LA STORIA RECENTE E IL GRANDE PASSATO – Nel primo biennio dopo l’indipedenza emersero tensioni già nel 1992, quando gruppi nazionalisti filorussi riunitisi intorno al Movimento repubblicano di Crimea dichiararono l’indipendenza e fu indetto anche un referendum per la separazione da Kiev. I moderati di Nikolai Bagrov riuscirono però ad avere la meglio e le richieste separatiste finirono nel nulla. Nel 1994 il conflitto tra centro e periferia però riesplose quando le elezioni presidenziali locali condussero al potere Yuri Meshkov, legato alla Russia, e rappresentante dell’ala dura indipendentista, vittorioso contro Bagrov con oltre il 72% delle preferenze. Per quasi due anni Simferopoli e Kiev furono ai ferri corti, sino a che Meshkov, cui venne a mancare alla lunga il sostegno delle élite locali, perse definitivamente il duello per l’indipedenza con l’arrivo della nuova costituzione che dava alla Crimea una certa autonomia, ma la definiva parte integrante del territorio ucraino. Da allora, se la questione della separazione non è mai tornata veramente come prospettiva reale: sino a oggi. Non sono però mancati gli episodi che periodicamente hanno ricordato come nella penisola gli orologi siano orientati più sul fuso di Mosca che non su quello di Kiev. Le proteste in Crimea contro le esercitazioni della Nato sul Mar Nero sono una costante dell’ultimo decennio, unite alle tensioni sempre più frequenti tra nazionalisti filorussi e tatari, su cui pesa l’ombra del passato. Le radici del conflitto nascono nel 1944, quando Stalin fece deportare i tatari di Crimea con l’accusa di aver cooperato con i nazisti. Finiti in Siberia e in Asia centrale, i tatari hanno cominciato a ritornare a partire dagli anni ottanta e la minoranza musulmana oggi conta circa 250mila persone. Politicamente contrari ad un’eventuale annessione alla Russia, alle elezioni parlamentari del 2012 i tatari si sono schierati contro il Partito delle regioni, entrando nelle liste di Patria di Yulia Tymoshenko.

LA CRIMEA NELLA STORIA D’EUROPA – Sul Corriere della Sera Sergio Romano ricorda gli avvenimenti più importanti della storia d’Europa che sono passati per la Crimea:

Fino alla seconda metà del XVIII secolo la Crimea era un khanato tataro, residuo storico dell’Orda d’oro (da cui la Russia era stata occupata nel XIII secolo) e vassallo dell’Impero ottomano. Conquistato da Caterina la Grande nel 1784, permise alla Russia di rafforzare la sua presenza nel Mar Nero e divenne la principale base militare della sua flotta meridionale. La guerra di Crimea e l’assedio di Sebastopoli, nel 1854, confermarono che quello era il ventre molle dell’Impero, la provincia che la Russia non poteva abbandonare senza rinunciare alla propria sicurezza. Una delle condizioni più umilianti del Trattato di Parigi, dopo la fine della guerra di Crimea, fu per l’appunto la chiusura delle basi, imposta dai vincitori. La clausola fu revocata prima della fine dell’Ottocento, ma dopo la Rivoluzione d’Ottobre, durante la guerra civile, la Crimea divenne uno dei principali contrafforti dell’esercito bianco del generale Denikin e, più tardi, del generale Wrangel. Riconquistata dai Rossi, continuò ad avere per lo Stato sovietico la stessa importanza politica e militare che aveva avuto per lo Stato zarista.

E infine ricorda gli interessi di Putin in zona:

Vladimir Putin non ha abbandonato questa linea. Ha fatto la guerra cecena per impedire la nascita di uno Stato musulmano a nord del Caucaso, ma ha dato in cambio denaro e autonomia. Ha punito le aspirazioni atlantiche della Georgia con la creazione di due piccoli Stati vassalli (Abkhazia e Ossezia), ma soltanto dopo la provocazione militare di Mikhail Saakashvili. Ha cercato di impedire che l’Ucraina, insieme alla Crimea, venisse attratta verso l’Unione Europea e domani, probabilmente, verso la Nato. Ma non credo che tema il cambiamento dei confini meno di Eltsin. L’Unione Europea, in queste circostanze, ha di fronte a sé due scelte possibili. Può sostenere le piazze ucraine e accettare di conseguenza la possibilità che il Paese si spacchi in quattro pezzi: l’Ucraina di Leopoli, quella di Kiev, quella russofona e una Crimea inevitabilmente soggetta a una sorta di protettorato russo. Può invece cercare con la Russia un accordo che salvi l’integrità dello Stato e lo aiuti economicamente a uscire dalla crisi. Speriamo che si ricordi, prima di prendere una decisione, ciò che accadde quando la Germania, nel dicembre 1991, riconobbe troppo frettolosamente l’indipendenza della Slovenia e della Croazia.

Foto di copertina da qui